| 2022.12.12 |

| ① 観察を始めたいきさつ データの取得 先代ジローの記録 2017.12.22 ② ジロー2世編 2020.8.13 ③ 雄鶏がコケコッコーと鳴き始める 時間はセキショクヤケイが生息していた 地域の日の出の2時間前だった編 2022.5.1 ④ 雄鶏がコケコッコーと鳴き始める時間は 日の出に対して日の入りが50%程度影響している編 2022.10.5 |

| 2017.12.22 |

| 2016年12月の東京新聞サンデー版に、 「雄鶏がコケッコーと鳴くタイミングは外部の刺激よりも体内時計が優先されて、明るくなる2~3時間前から鳴き出す」 という、名古屋大学吉村崇教授のコラムが掲載されました。2017年が酉年だということにちなんだのでしょう。 「朝日」や「日経」にも掲載されていたようですが National Geographic News 2013.03.21 から要点を抜粋すると 実験の第1段階では、1日のうち12時間は明るく、12時間は薄暗い環境で雄鶏を14日間飼育した。この条件下では、雄鶏は点灯の2時間前から予知的に鳴き始めていた。簡単に言えば ① 昼夜12時間周期の環境では、夜明けの約2時間前から鳴き始め ② 常時薄暗い環境では、雄鶏の体内時計の周期である23.7時間の周期で鳴く。 つまり、雄鶏は、夜明けを感じたから鳴き始めるのではなく、昼夜の周期に同調した体内時計によって夜明けの2時間前を予知して鳴く、ということです。 吉村崇教授の論文はこちら ところで、私は自宅の庭で、鶏(メス約60羽オス1羽)を放し飼いにしています。鶏と一緒に生活しているようなものですが、かねてから、1羽の雄鶏が朝いちばんにコケッコーと鳴くのは、3時半から4時の間が多く、しかもそれは季節にかかわりないような気がしていました。吉村論文の、雄鶏は夜明けの光を感じて鳴くのではなく、体内時計によって予知的に鳴く、という点についてなるほどと思う反面、夜明けの約2時間前に鳴くという点については疑問を感じました。明るくなる2時間前に鳴き始めるとすると、冬は遅く夏は早く夜明けの時間の変化につれて雄鶏が鳴く時間も季節変化することになるでしょう。私の日頃の経験とは違うような気がしました。 そこで、我が家の1羽の雄鶏ジローのコケコッコー第一声を記録して調べてみることにしました。 |

| 我が家の居間と鶏舎はおよそ15mほど離れています。 居間の窓の外にマイクを設置して鶏の鳴き声を録音し、パソコンに取り込んで、音声解析ソフト「Audacity」で処理します。 通常は予約録音で午前3時から5時まで2時間録音するように設定しています。 |

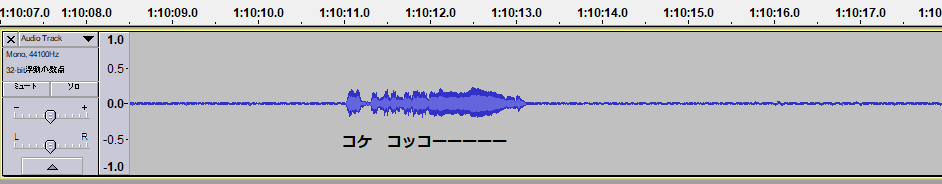

「Audacity」の表示で説明します。

図1 コケコッコーの波形です。

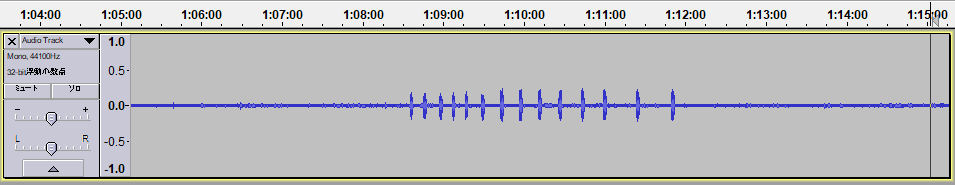

図1のグラフの横軸の時間を1/6に縮小したものが図2です。

一つの波形のかたまりが1回のコケコッコーに相当します。

通常、第一声では10秒から20秒間隔で10回から20回ほど鳴きます

このケースでは4時8分に第一声の鳴き始め、ということがわかります。

図2

雨、風が強いときは雑音にかき消されて波形では判読できません。

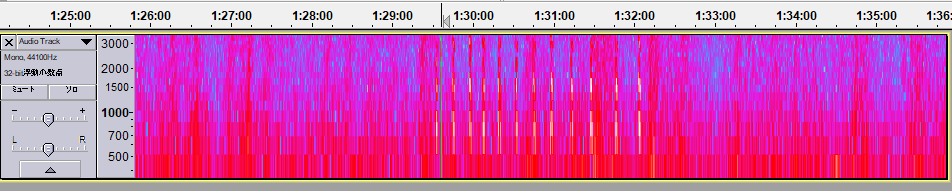

その時は周波数解析を利用します。

図3

図3の音をを周波数解析で表示すると下図ようになって

隠れていた鳴き声が判読できるようになります。

縦軸は周波数です。コケコッコーは800HZと1600HZ付近にピークを持つ音でした。

図4

上記の方法で台風時などを除いて欠測なく記録することができます。

|

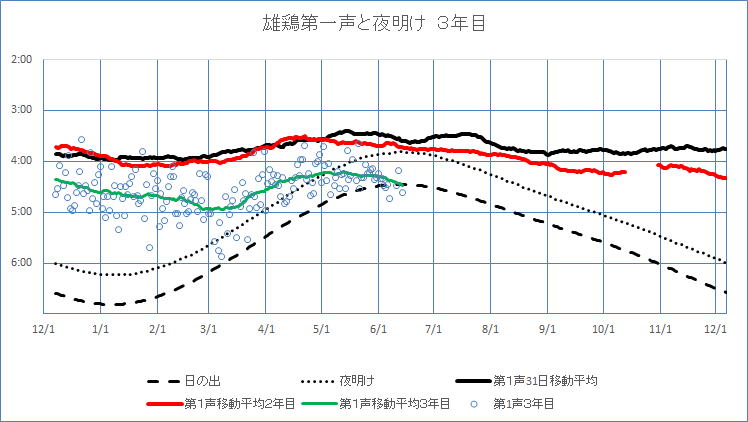

| 日々のばらつきをならして31日移動平均でみると、ジローの第一声は2月初めが最も遅く4時ごろ、5月半ばが最も早く3時25分ごろでした。夜明けの季節変化と位相は概ね一致しているように見えます。ただし、夜明け時刻の季節変化量2時間25分に比べてコケッコーの季節変化量は35分と4分の1弱、夜明けの2時間前に鳴く、ということではなさそうです。 雄鶏の鳴く時刻は体内時計によって制御されているということは確かですが、その体内時計は夜明けの時刻にだけ同調しているのではなく(多分、夕暮れの時刻にも同調していて)年間を通して大きな変化はない、というように私には見えます。 |

| 観察期間 | 2016/12/8~2017/12/7 |

| 最早 | 2:30 |

| 平均 | 3:44 |

| 最遅 | 4:37 |

| データ数 | 352 |

| 標準偏差 | 19分37秒 |

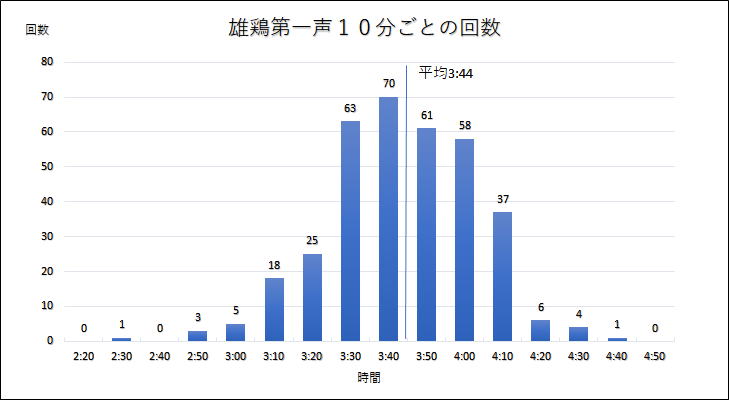

大雑把に、季節変化を無視して、第一声時刻全部を10分ごとの度数分布で見たのが上のグラフです。平均は3時44分、標準偏差が19分37秒であることから平均の前後20分に7割程度が入ることになり、ざっと3時半から4時の間に鳴くことが多い、という以前からの私の印象はあながち間違いではなかったと考えます。ただし、たった1羽の観察対象なので一般的に雄鶏のコケッコーはこうだ、とは言えないと思います。観察を継続します。2年目3年目の記録ジロー満5歳を超えたあたりから鳴き始めの時刻が徐々に遅くなってきました。加齢のためでしょうか。2019.1.13 |

| 2019.6.19 ジロー6歳2ヵ月、昨年の5月ごろから鳴き始める時間が徐々に遅くなって、最近では夜明け前には鳴かなくなりました。 そのため、この観察は本日で終了することにします。 これまでの観察で 1、雄鶏の鳴き始める時間は季節によって30分程度変化するが、夜明け時刻の変化(2時間25分)よりかなり小さい。 2、変化の位相もやや遅れる。 3、上記のことが言えるのは5歳ごろまで、以降は次第に遅くなる。 というようなことがわかりました。1羽だけの観察なので一般的な結論ではありません。 来年の春ひよこ導入時にオスを入れて観察を続けようと考えています。 |

| 2020.8.13 |

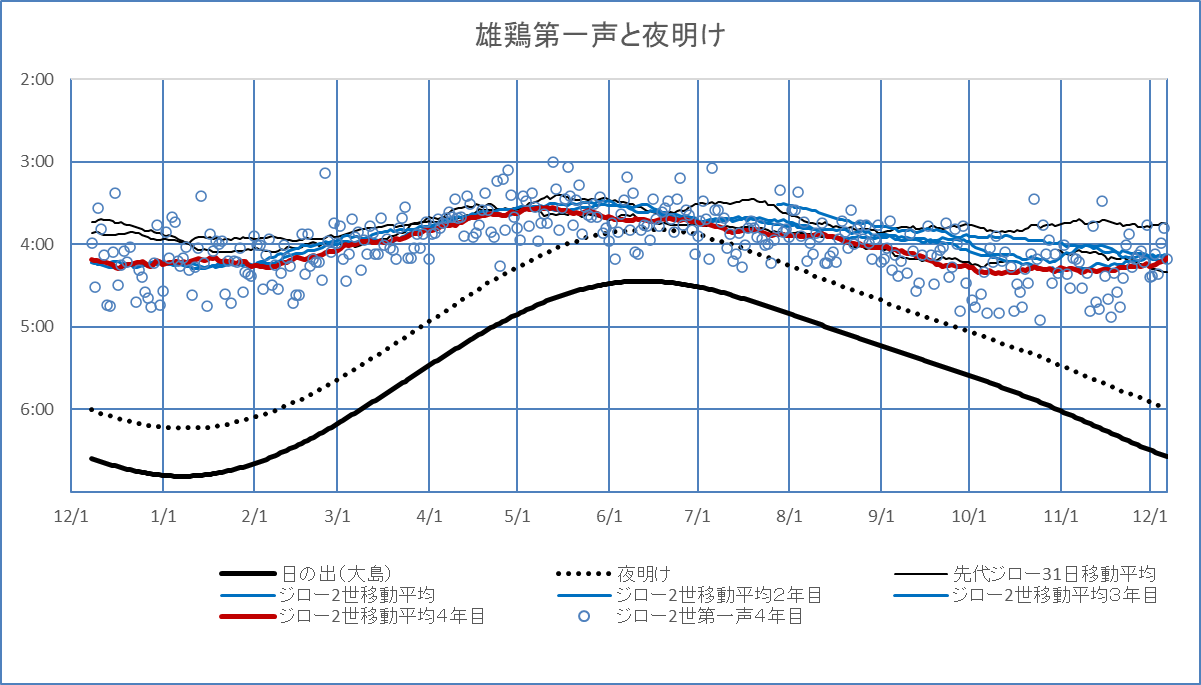

| 2020.8.13 今年3月生まれのオス鶏が成熟して、7月半ばごろから安定して時を告げるようになりました。 前回と同じようにジローと名付けて、コケコッコー第一声の観察を再開します。 |

ジロー2世コケコッコー第一声の記録 |

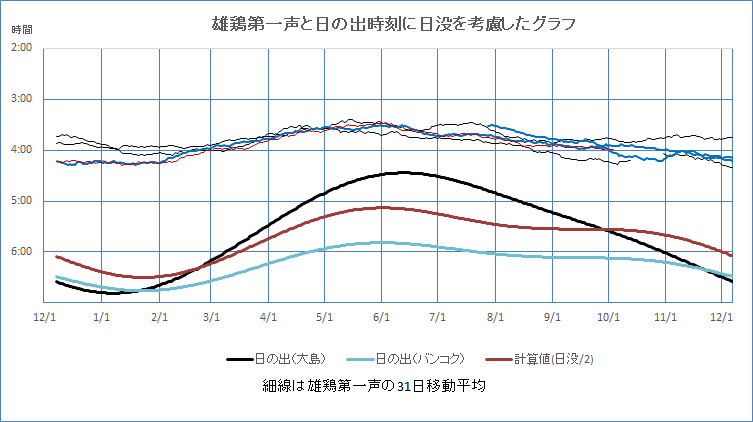

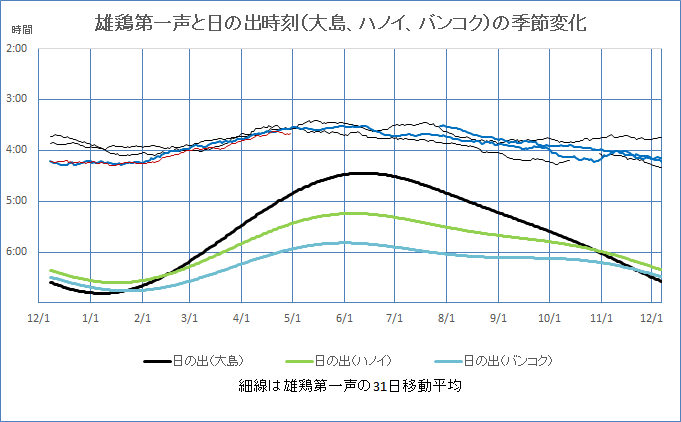

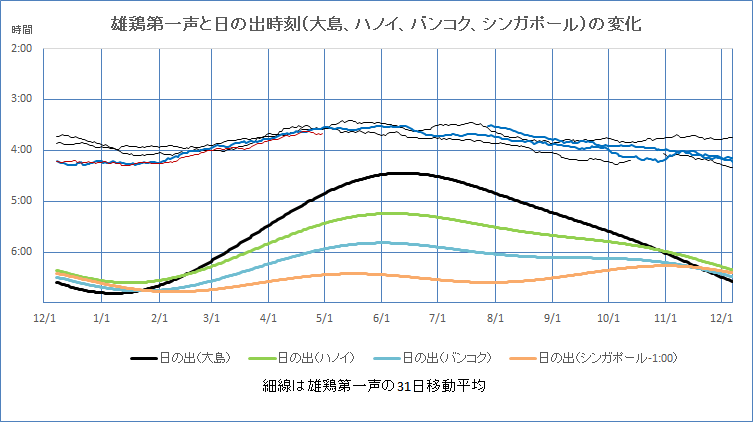

| 2022.5.1 これまでの観察で ① 雄鶏の鳴き始める時間は季節によって30分程度変化するが、夜明け時刻の変化(2時間25分)より小さい ことが分かりました。 一方 ② 名古屋大学吉村崇教授の研究によれば、人工的な12時間ごとの明暗の環境下では、明るくなる2時間前から予知的に鳴き始める ことが分かっています。 先代ジローの記録編を参照してください。 当地(伊豆大島)の夜明けにあわせて2時間前から鳴き始めるなら2時間半程度の季節変化をする筈ですが、実際は30分程度の変化でした。 30分程度の変化という、なんとなく中途半端な変化はどこから来るのでしょうか。 最近、セキショクヤケイの捕獲シーンの動画をYouTubeで見る機会がありました。東南アジアでは、まだ、相当数の野鶏が生息しているようです。 鶏は東南アジアに生息する、セキショクヤケイなどの野鶏を5000年以上も前に人間が家畜化したものだといわれています。鶏の先祖はセキショクヤケイ、というわけです。 そこで、鶏は生まれ故郷の夜明け時刻の変化を記憶しているのではないか、と考えて、 セキショクヤケイの生息地域の夜明けの季節変化を確認してみました。 コケコッコー第一声の年変化グラフに、大島(北緯35度)とセキショクヤケイの生息地である東南アジアの代表的な2都市、ハノイ(北緯21度)とバンコク(北緯14度)の日の出時間を書き込んでみたのが下のグラフです。 4時前後の数本の細い線は我が家の雄鶏のコケコッコー第一声の記録、下の黒太線は大島の日の出時刻、緑太線はハノイの日の出時刻、青太線はバンコクの日の出時刻です。 なんと、雄鶏は生まれ故郷の日の出の変化に合わせてその2時間ほど前にコケコッコーと鳴き始めている、ように見えます。 春にやや急に早くなって夏から冬に向かってゆっくりと遅くなっていく、グラフの形もよく似ているではありませんか。 注、夜明けは日の出の約30分前ですが季節変化は同じなので、ここでは外国のデータのある日の出を用いました。 雄鶏の体内時計は5000年以上も前の故郷の日の出時刻を遺伝子に刻んでいるのでしょうか。北緯20度前後の日の出時刻変化と一致しているように見えるのはただの偶然なのでしょうか。 |

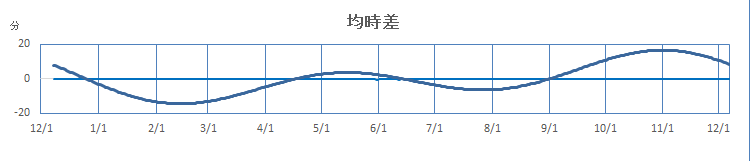

| 2022.5.18 少し話がそれますが 春先は日の出がどんどん早くなるのに、7月から12月にかけてはゆっくり遅くなる理由について 「雄鶏第一声と日の出時刻の変化」、のグラフにシンガポール(北緯1度、東経104度)を加えてみました。シンガポールは赤道直下にあるため日の出時刻の変化が小さく、均時差による年2回の変化とほぼ一致します。オレンジ太線と均時差のグラフを比較してみてください。 他の地域では緯度が高くなるにしたがって、季節による日の出時刻の変化が均時差に加わって、表題のような結果になると考えられます。 |

| 2022.10.5 雄鶏が鳴き始める時間はハノイやバンコクの日の出時間の変化によく似ていますが、だからと言って、5000年以上も昔の時間を雄鶏が記憶していると考えるのは無理があるような気がします。 一方、雄鶏の鳴く時刻は体内時計によって制御されているということは確かですが、その体内時計は夜明けの時刻にだけ同調しているのではなく、夕暮れの時刻にもある程度同調しているため、年間を通して大きな変化が無いのではないか、とも考えられます。 そこで、夜明けの時間に対して夕暮れの時間の変化を、割合を変えて差し引くことでシミュレーションしてみました。 下のグラフを見て下さい。 4時前後の数本の細い線は我が家の雄鶏のコケコッコー第一声の記録ですが、日の出に対して日の入りの影響の割合を色々変えてグラフ化したところ、1対0.5の時が第一声の記録の形に一番近くなりました。赤太線が計算値です。 結論として、次のようなことが言えるのではないでしょうか 雄鶏の第一声は、夜明けの時刻に対して夕暮れの時刻も半分程度影響していて、夜明けの時刻から夕暮れの変化の1/2を差し引いた時刻の、1時間30分から2時間程度前に鳴き始めることが多い。 たとえば、冬なら夜明けが遅いので第一声も遅くなるが、夕暮れが早い分睡眠時間が長いのでその影響を半分程度受けて早めに目覚める、といったところです。 |